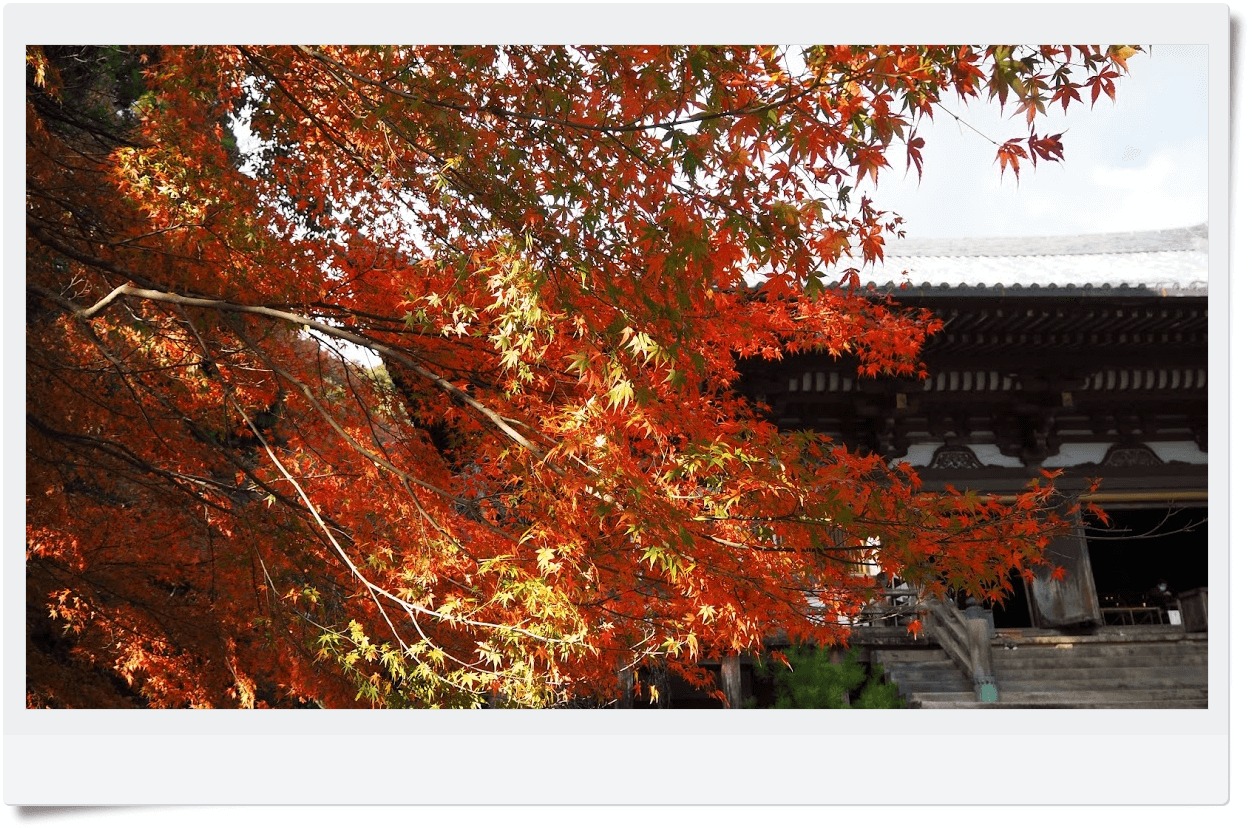

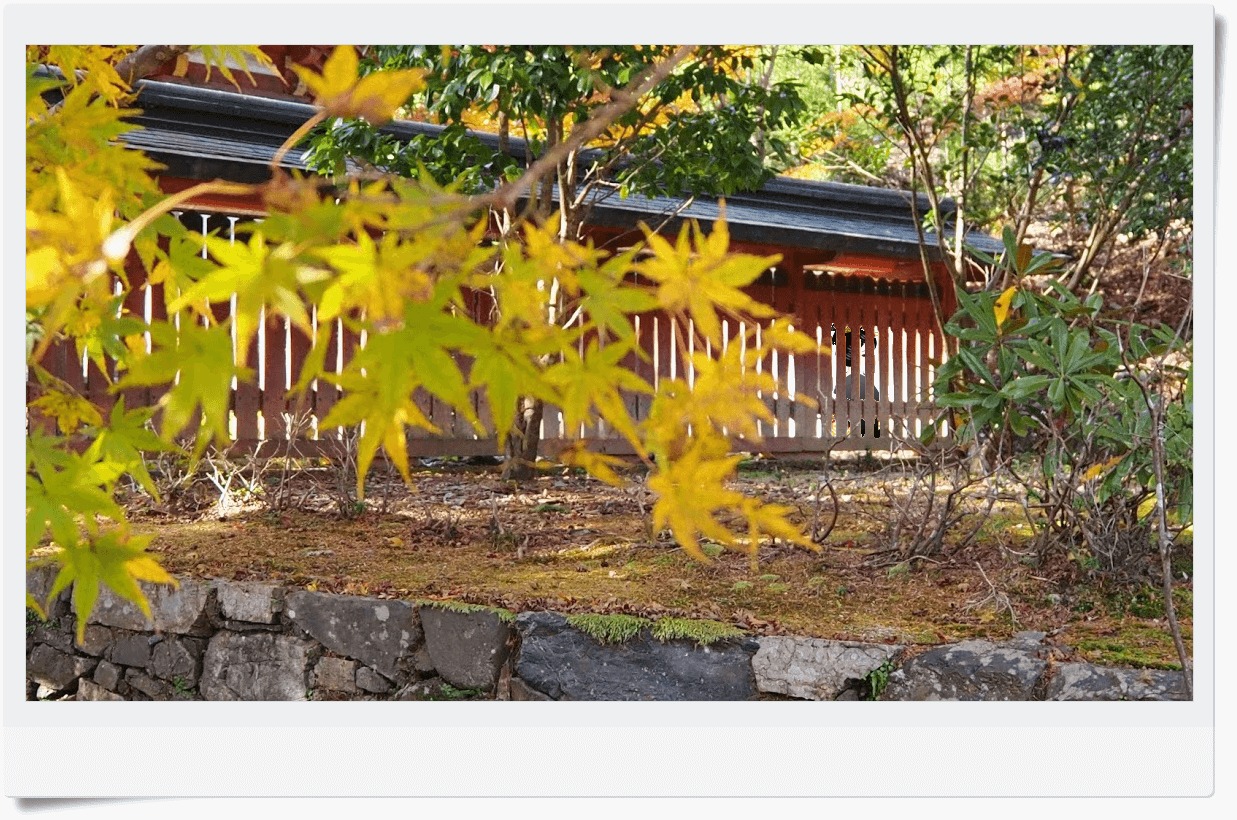

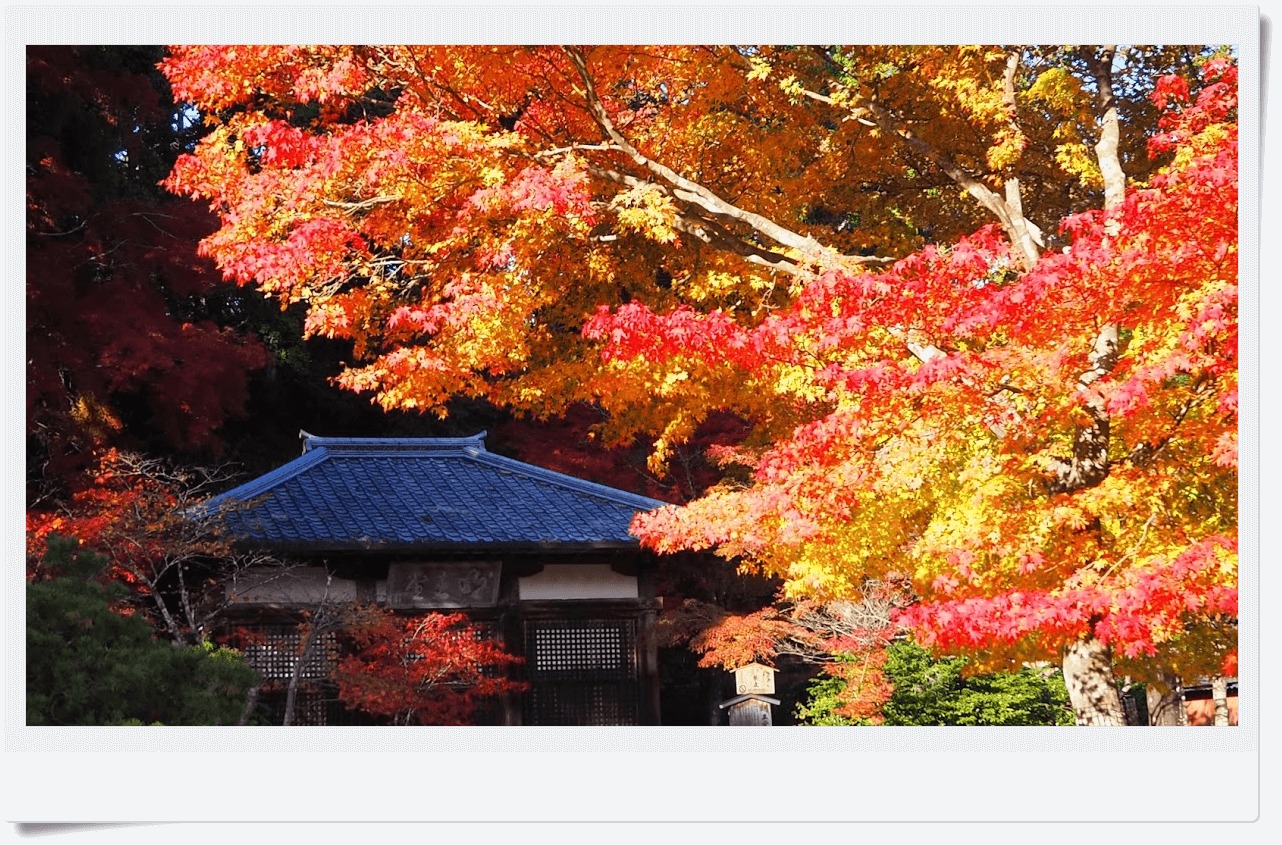

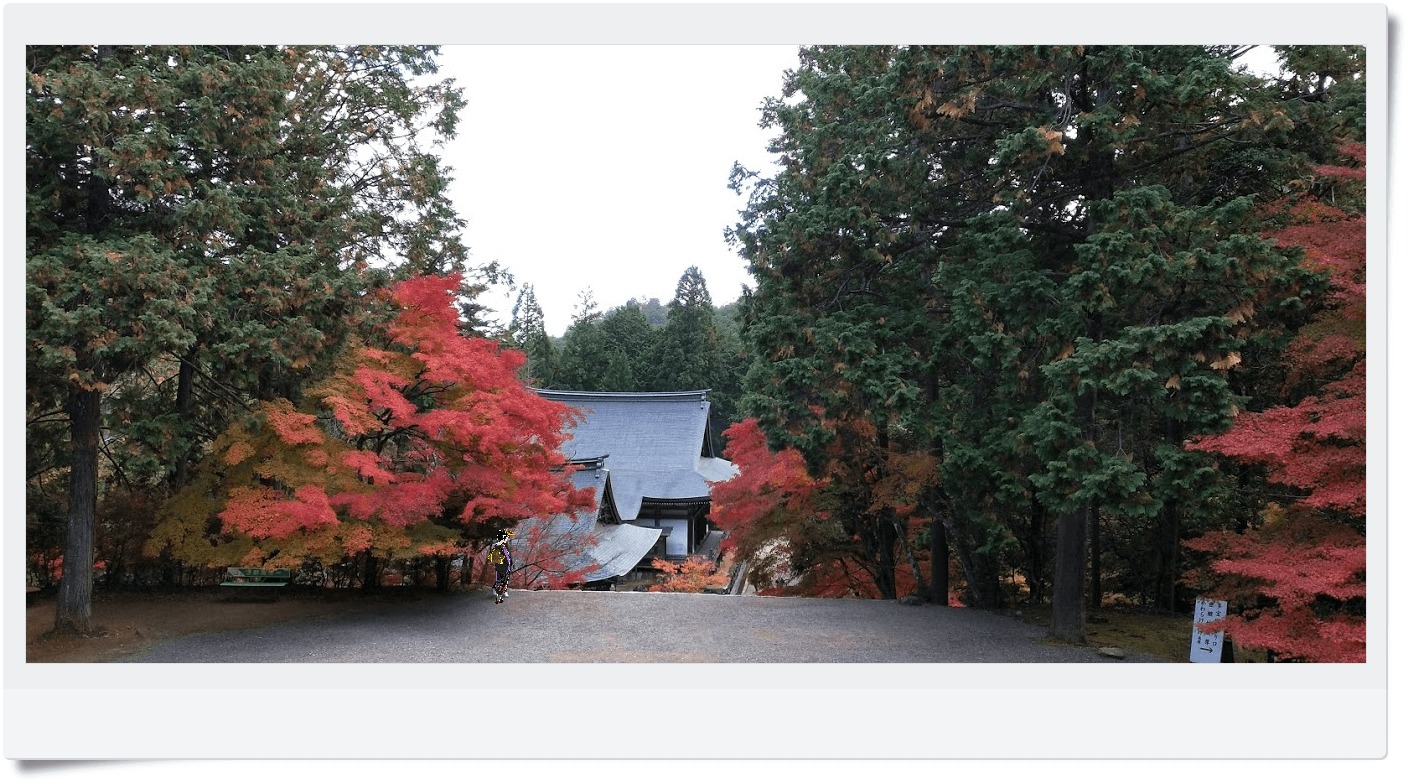

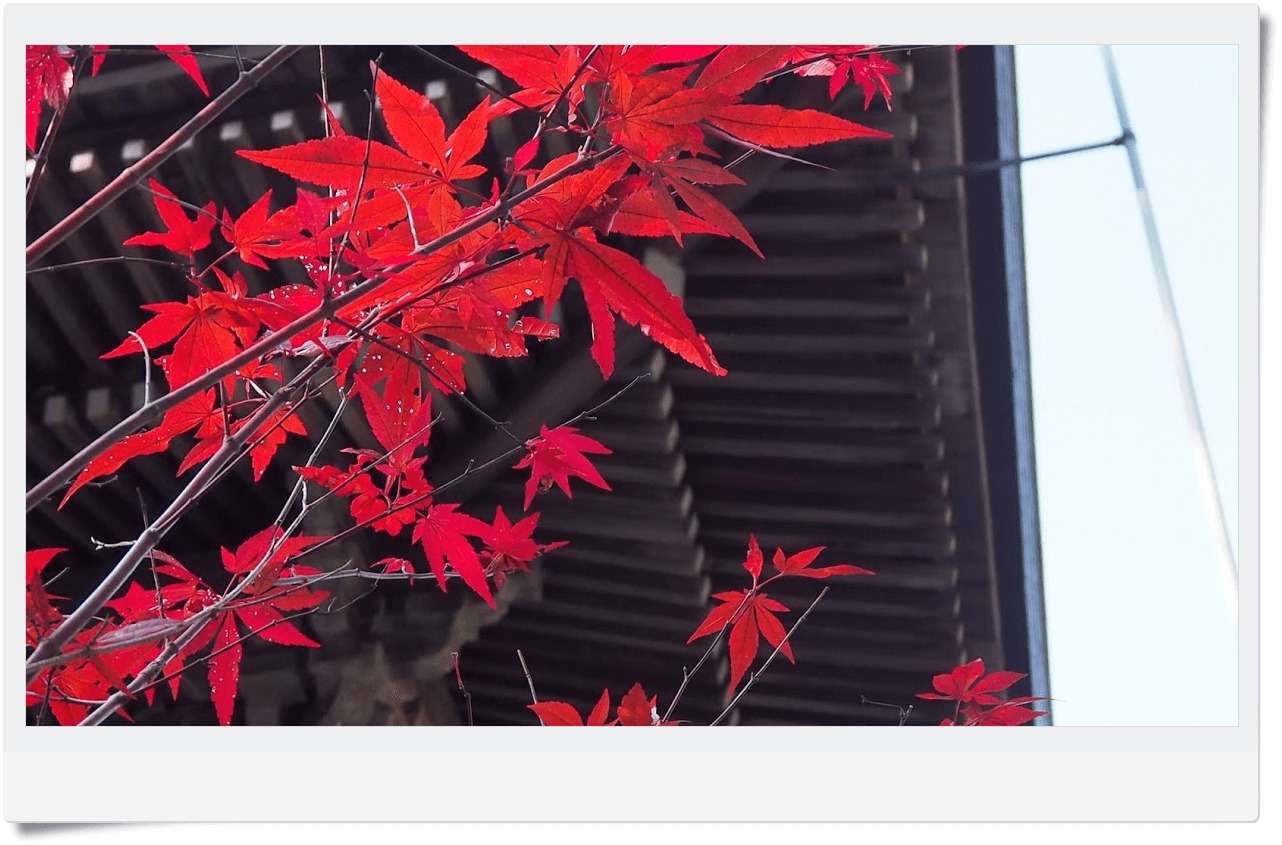

京都を代表する紅葉の名所三尾を訪ねる旅。

京都には紅葉の名所は数多くあるのですが、ここ三尾ほど自然の情景の中で四季折々の美を感じられるところは他の追随を許しません。

高雄・槙尾・栂尾それぞれが名刹を有し、また個々の表情が違うのも魅力です。

今回は三部作の最終となります。

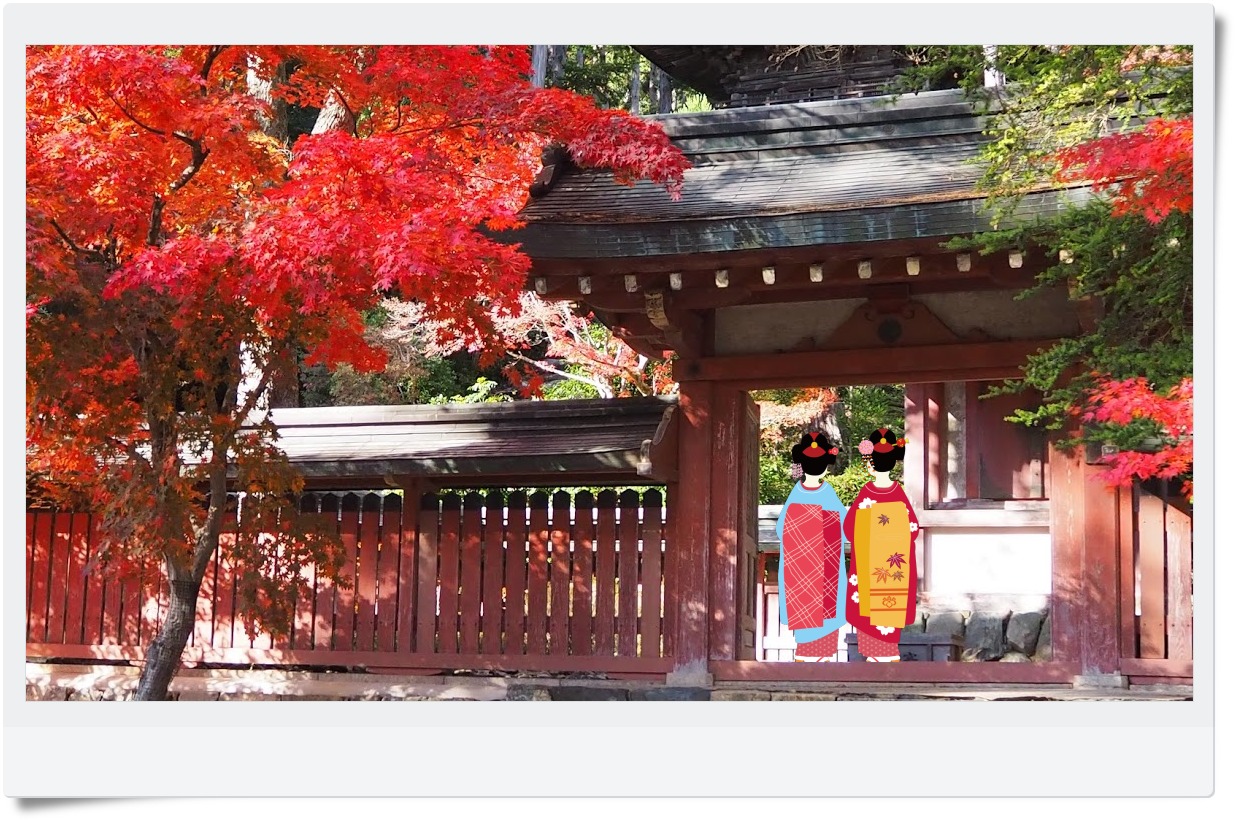

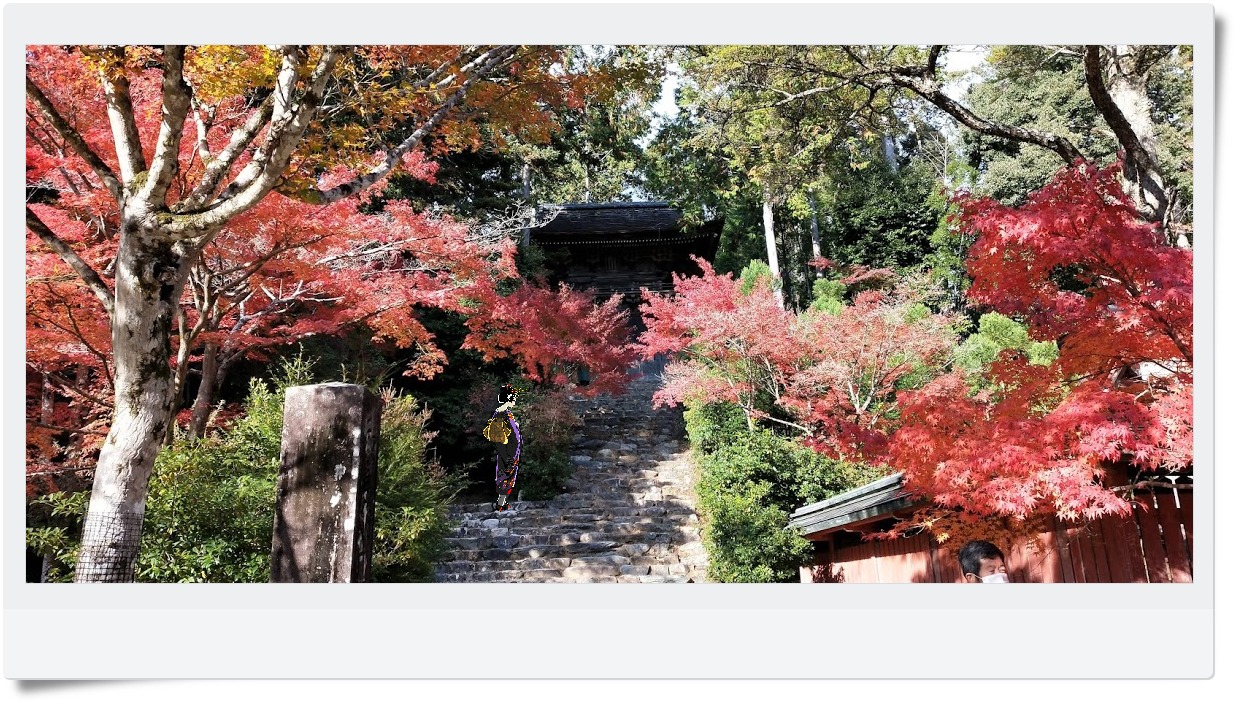

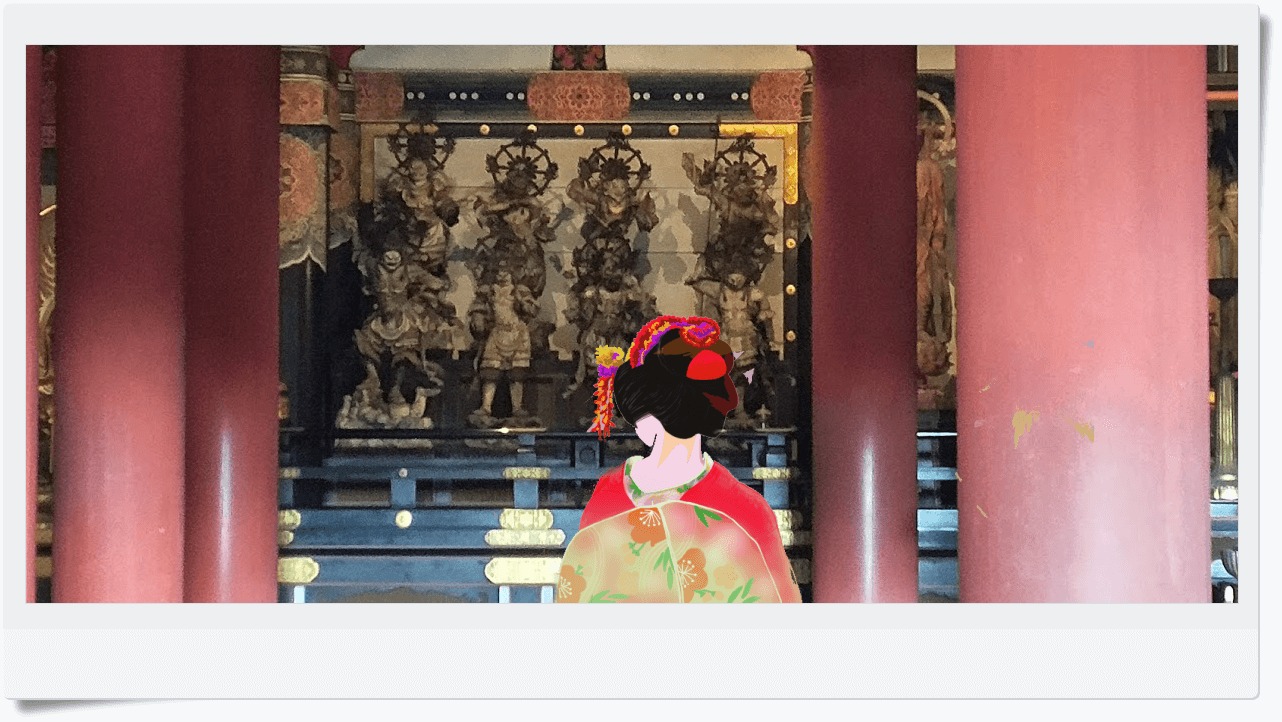

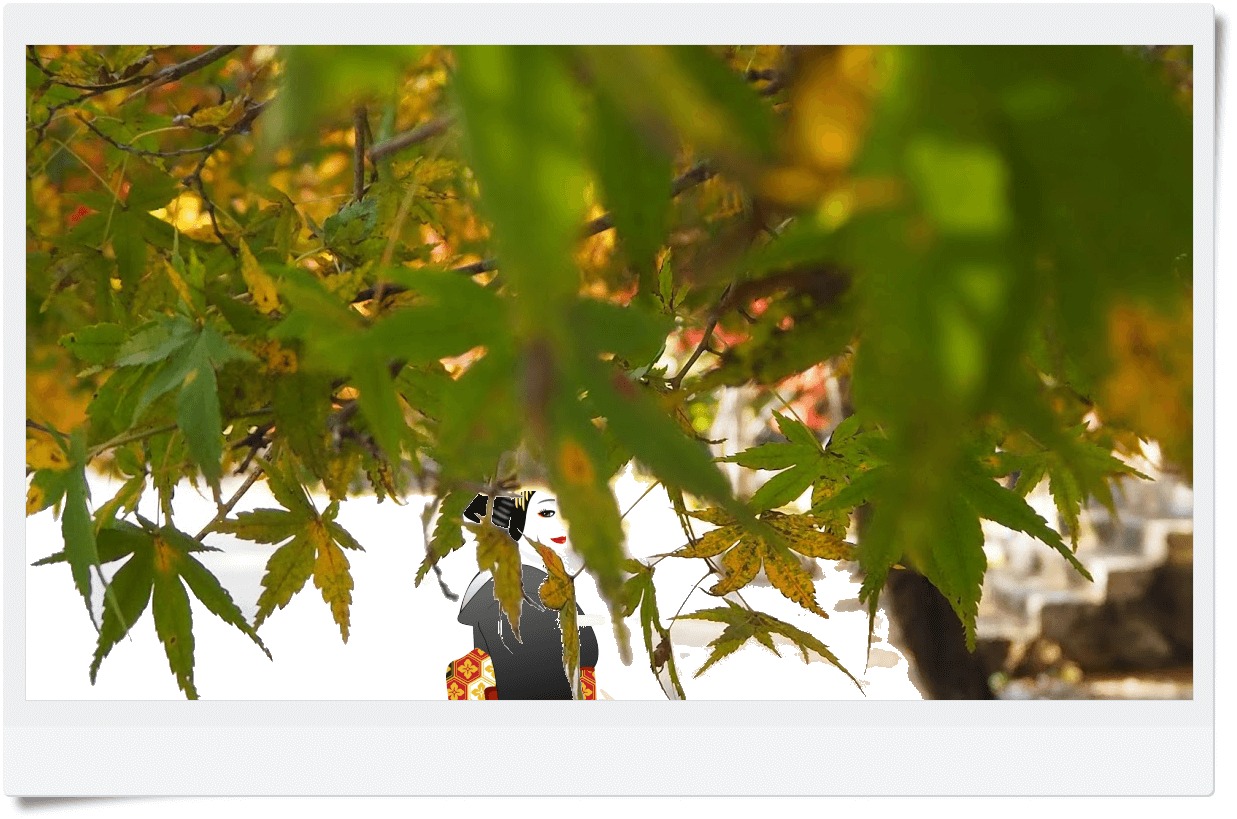

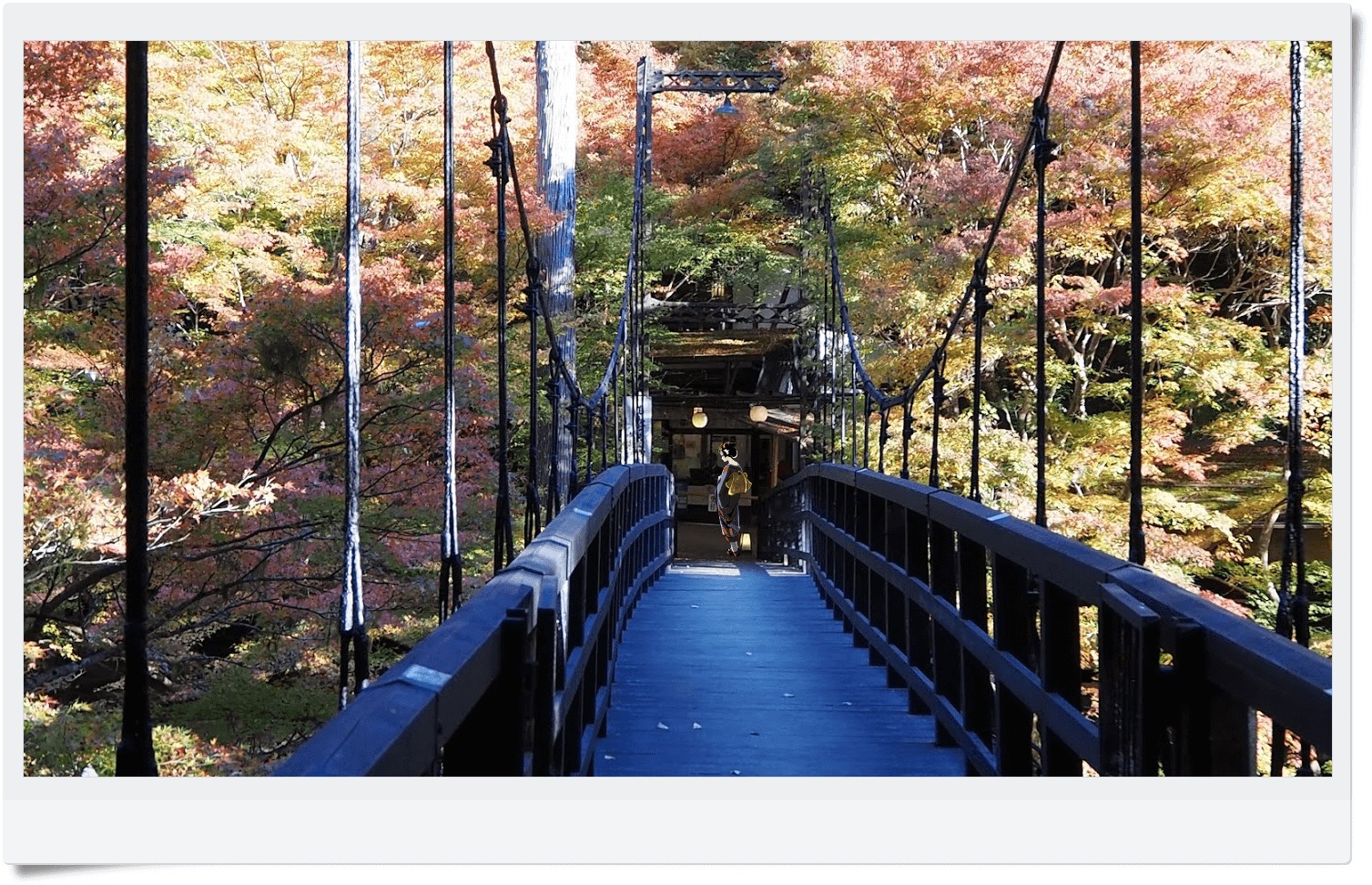

案内の舞妓さん達と一緒にこの優美な高雄の旅をお楽しみください。

現地取材及び撮影日 2020年11月11日

“好奇心集団sujaku”へようこそお越しやす。

目次

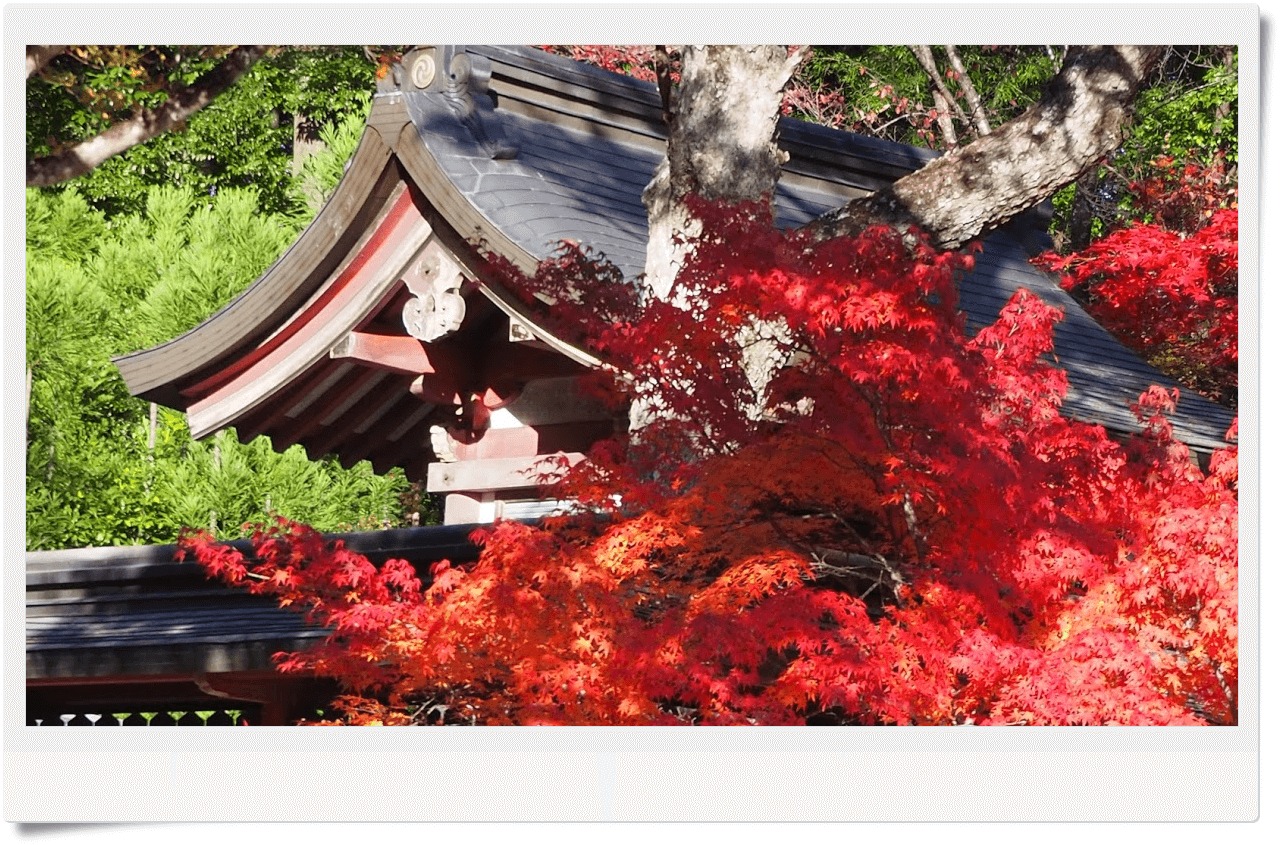

神護国祚真言寺

高雄山・神護寺は正式名称を八幡神の加護により国家鎮護を祈念する真言の寺 という意味あいから「神護国祚真言寺」(じんごこくそしんごんじ)と申します。

781年(天応元年)に和気清麻呂によって高雄山寺が建立されたとされており、802年(延暦21年)に最澄が招かれて法華会を開催、その後812年(弘仁3年)に空海が住持となります。

この高雄山寺と同年の781年(天応元年)には河内に神願寺が建立されています。

そして824年(天長元年)、神願寺と高雄山寺が合併され「神護国祚真言寺」(じんごこくそしんごんじ:神護寺)となり、空海とその弟子によって整備が進められました。

山号は高雄山、本尊は薬師如来となります。

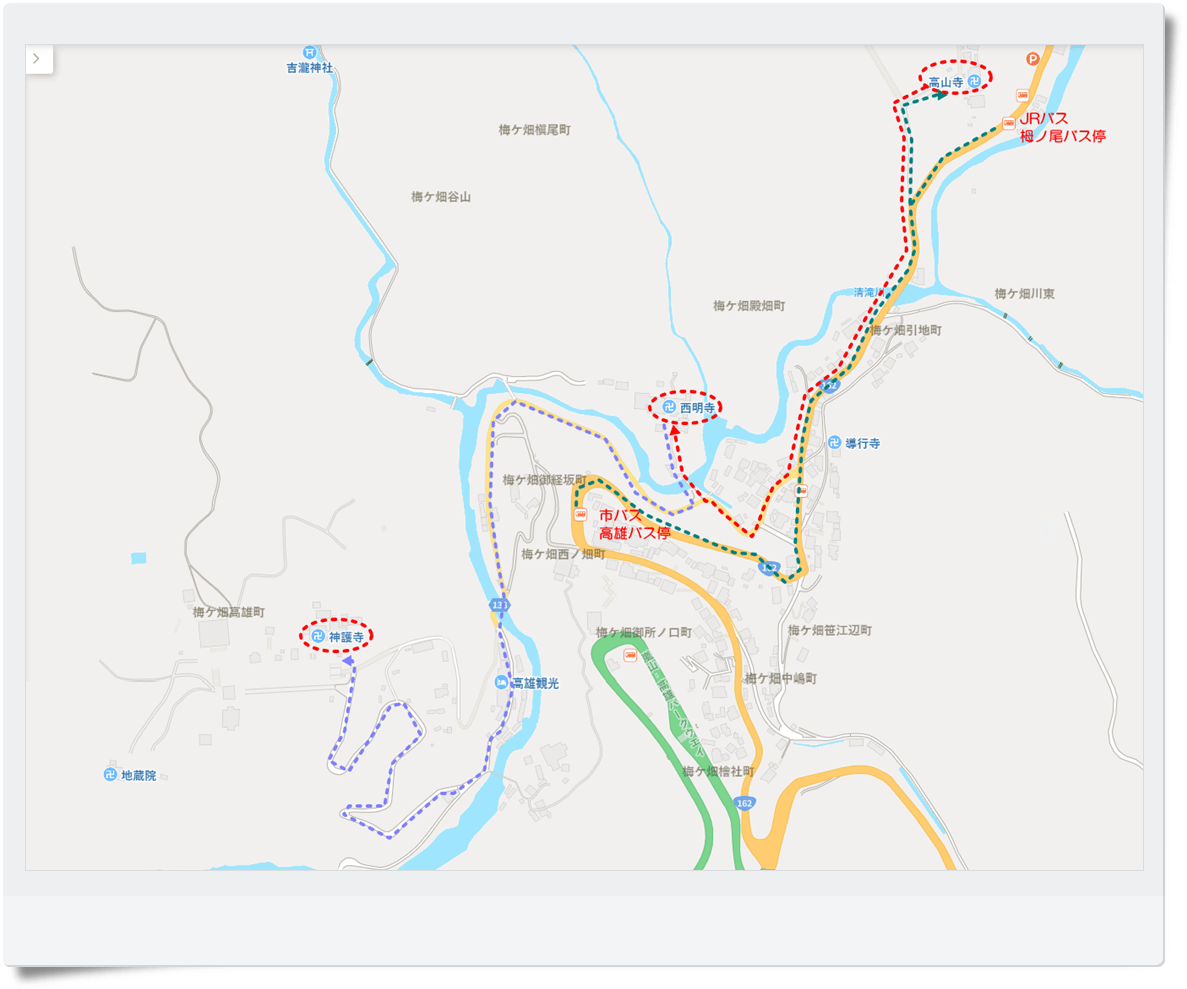

散策コース

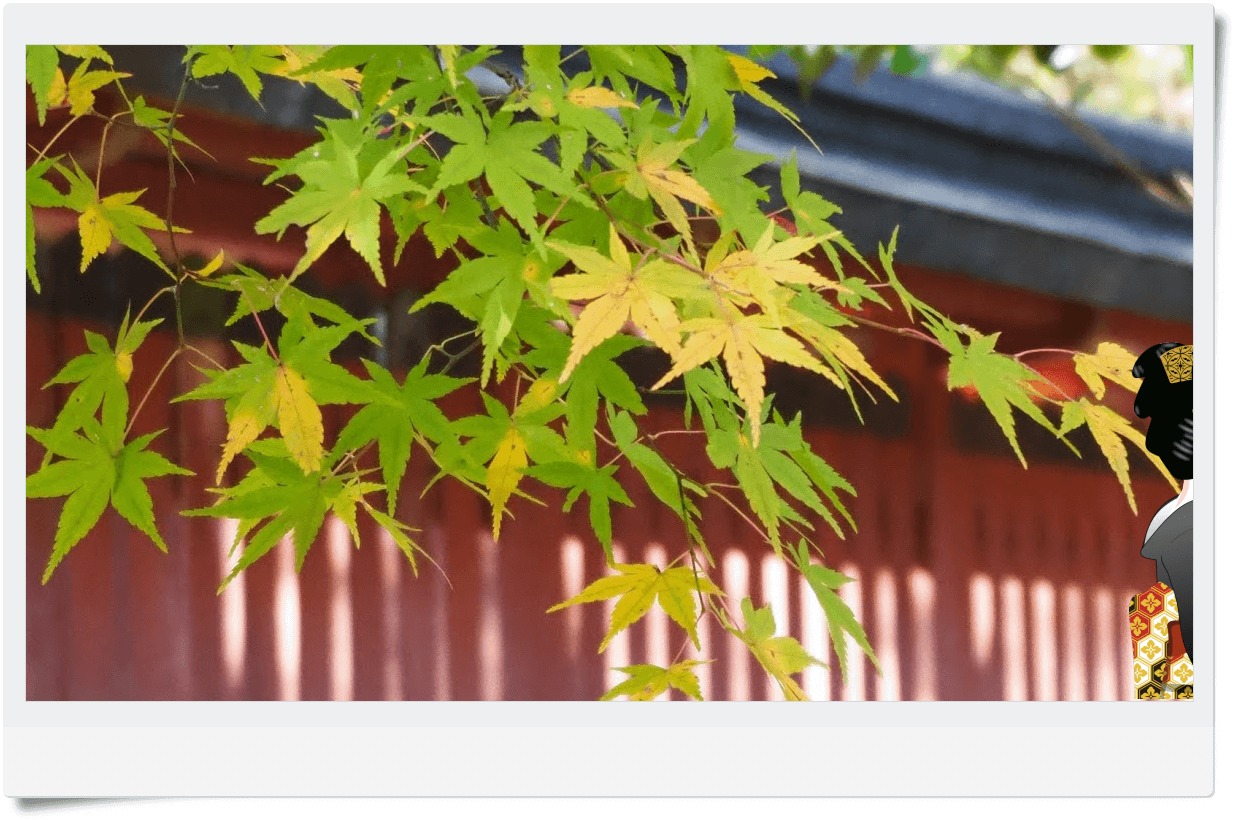

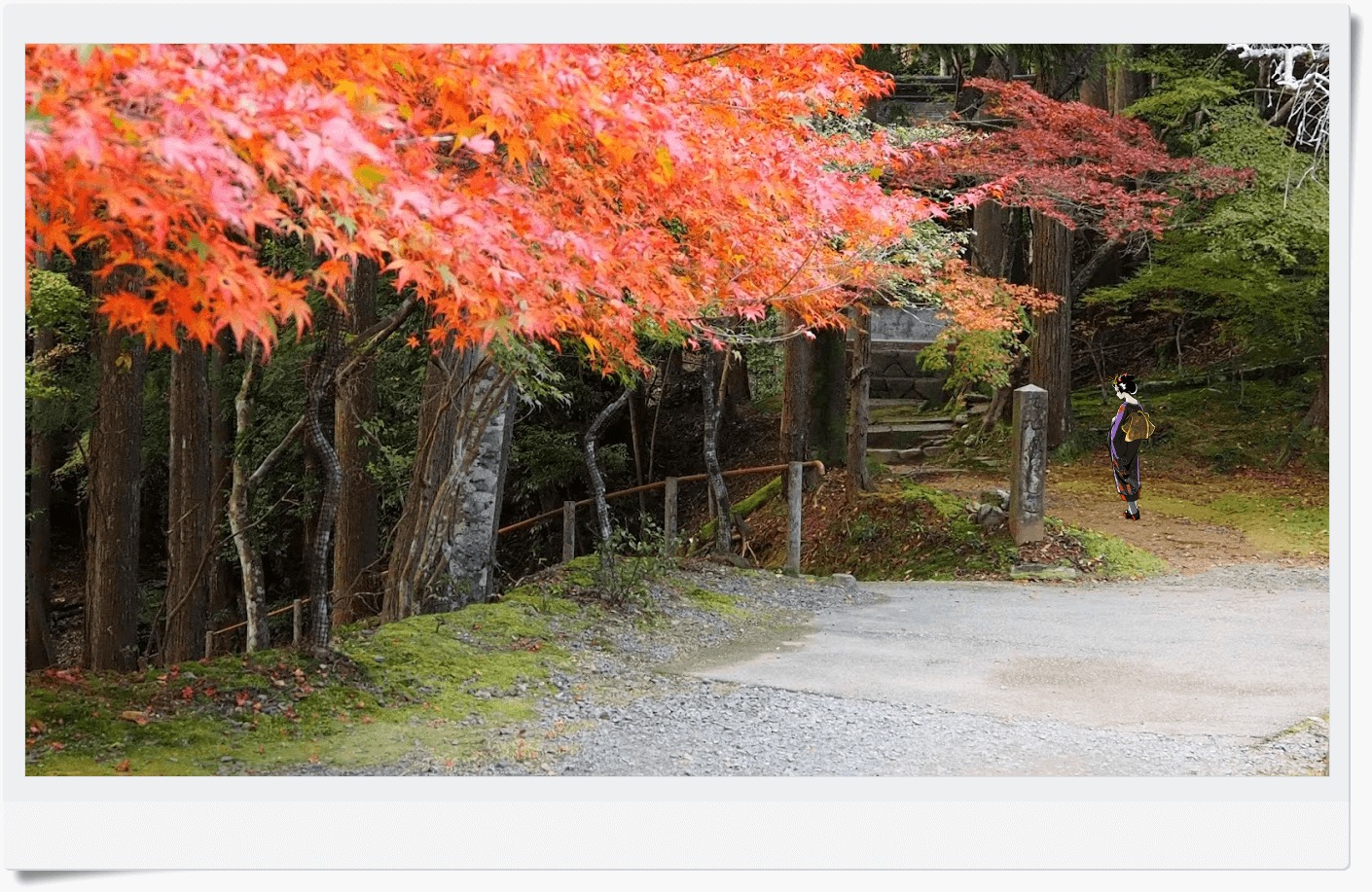

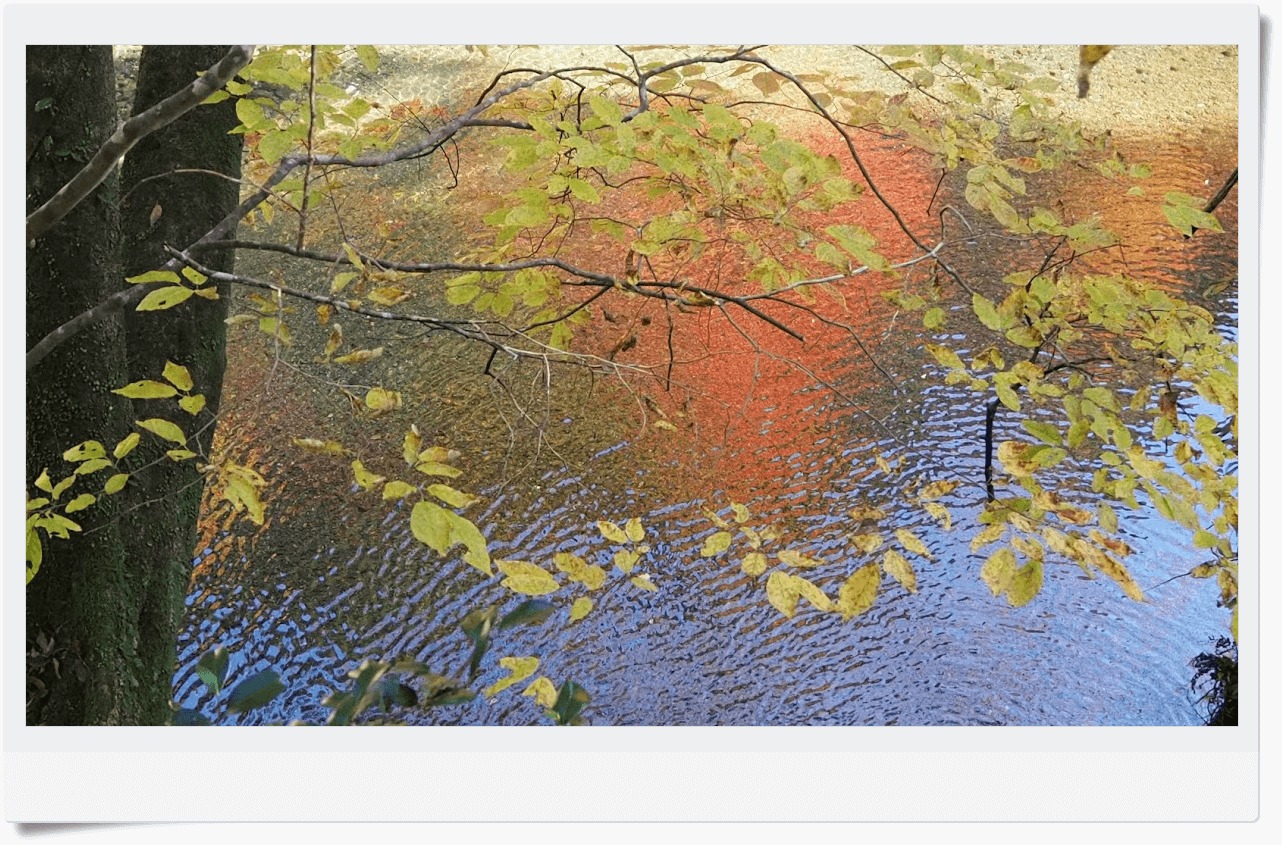

前回の第二部で訪れた槙尾・西明寺から高雄・神護寺までのコースを歩きます。

清滝川沿いの道を散策し、神護寺へ入ります。

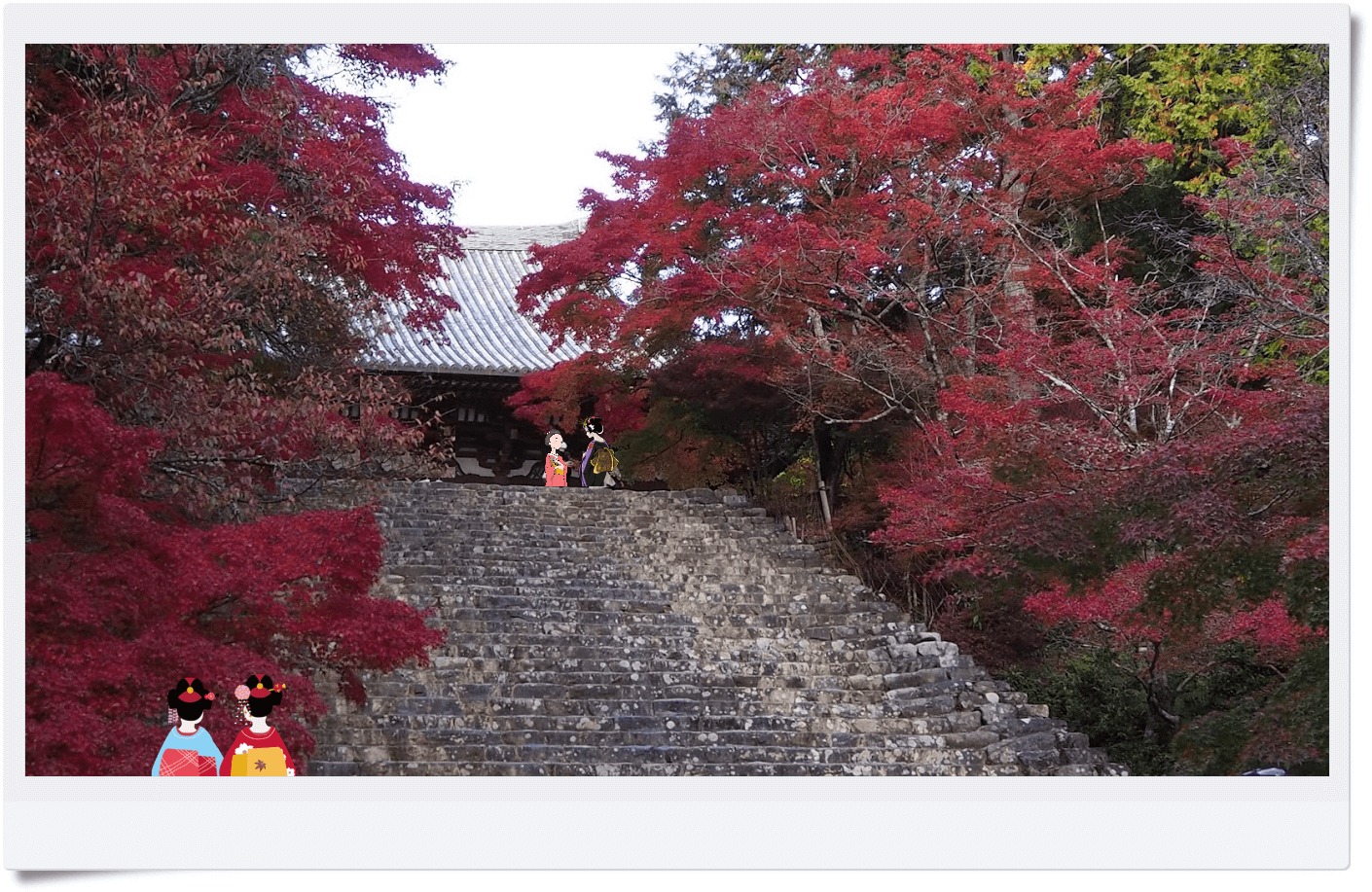

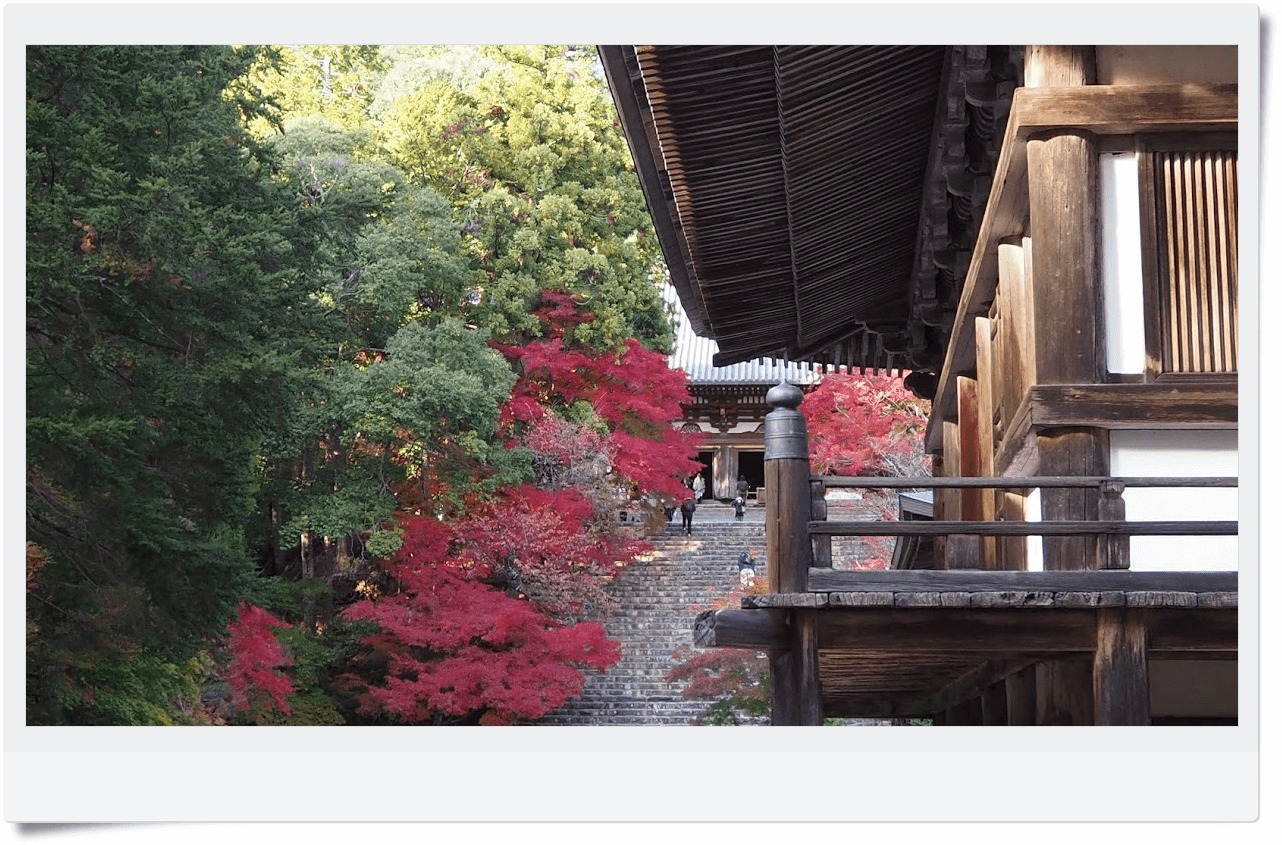

途中高雄橋を渡って登り口が現れます。ここから神護寺の楼門までは約400段の石段です。

西明寺から約10分の散策です。

石段

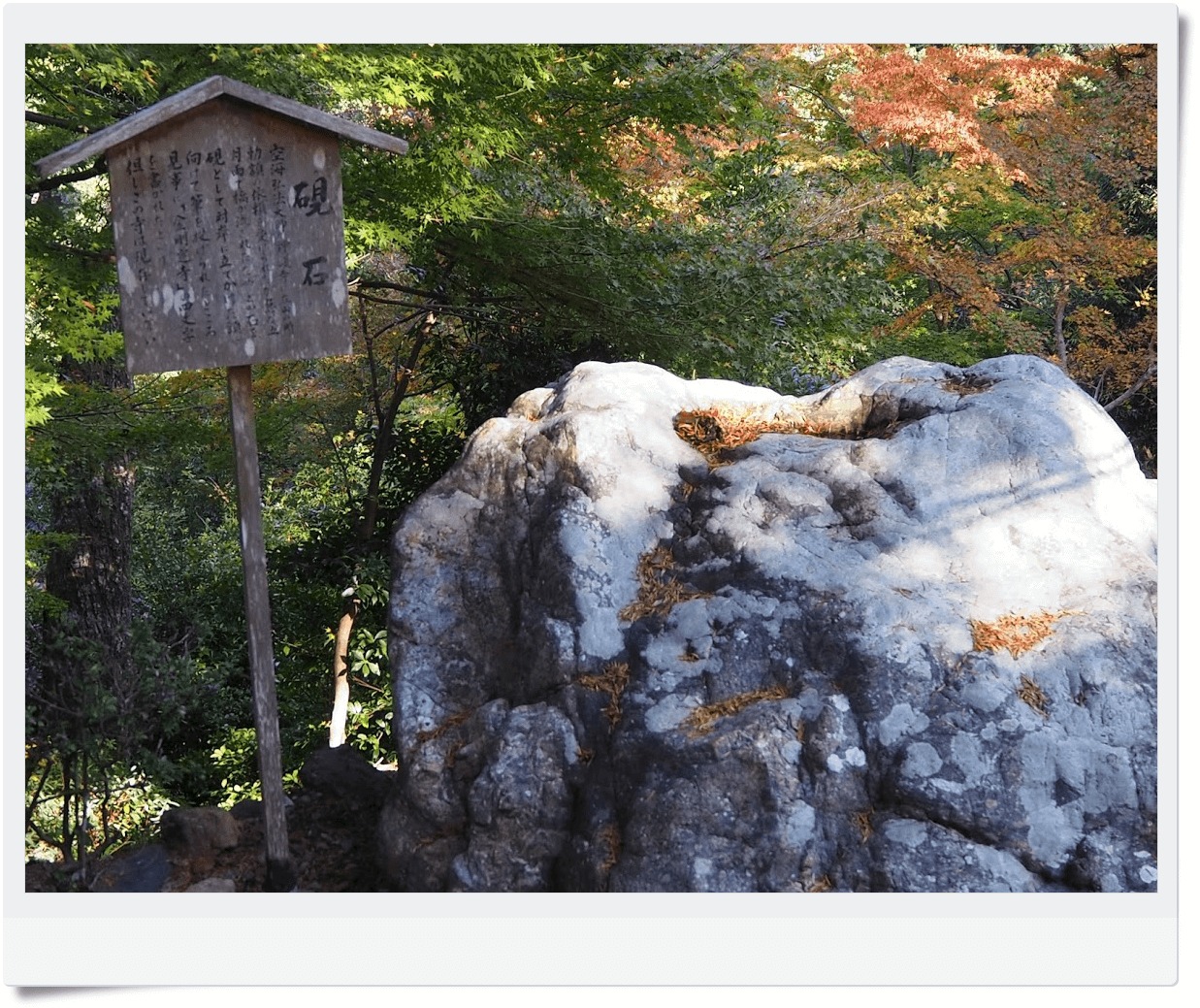

硯石

空海が嵯峨天皇の命を受け、この石を硯(すずり)にして空へ字を書きました。

その時墨が「金剛定寺」まで飛んでいき門額の文字として現れたそうです。

その「金剛定寺」は今はありません。

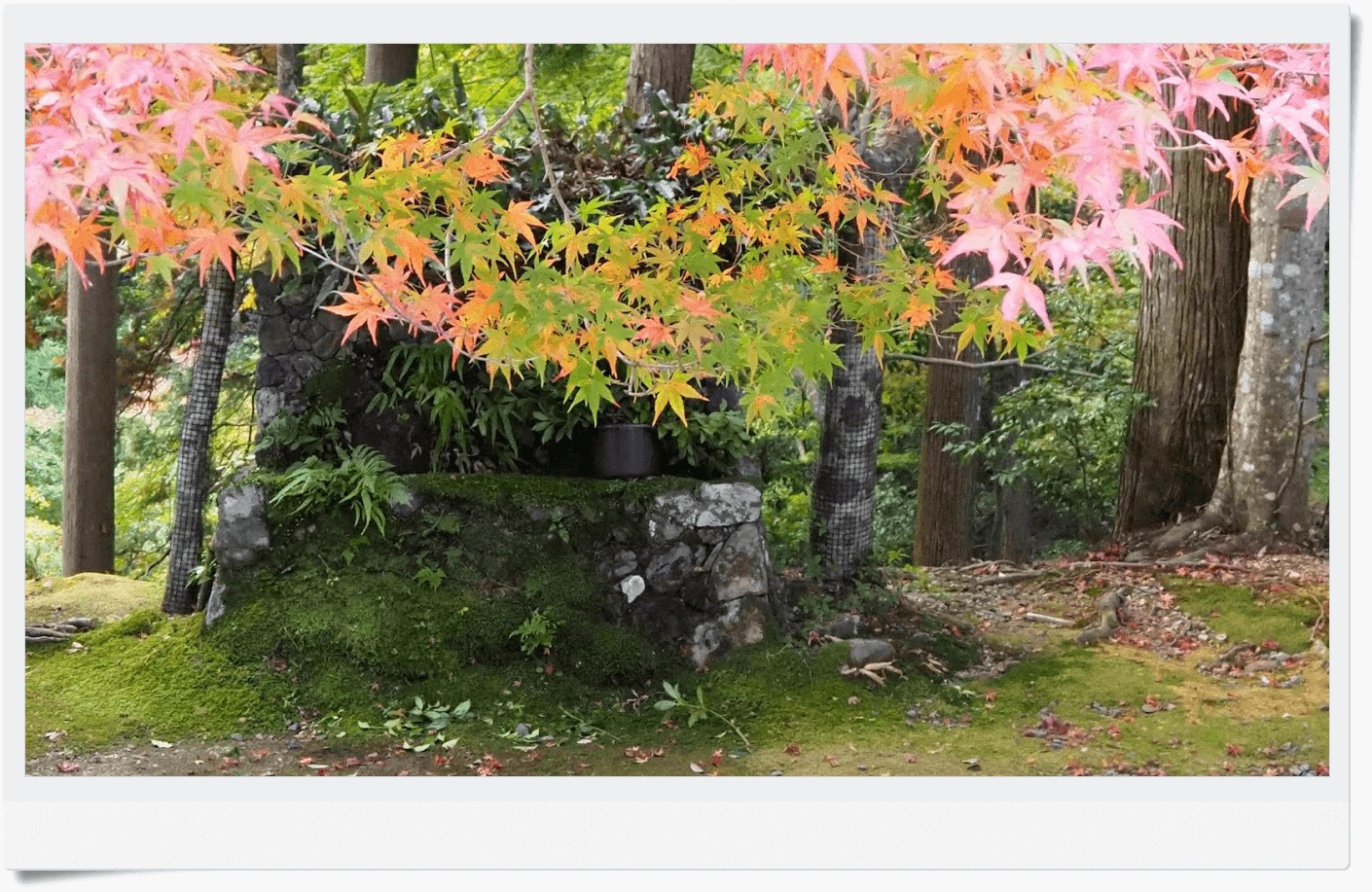

神護寺・境内

和気公霊廊

高雄山寺の創健者である和気清麻呂が祀られる霊廊です。

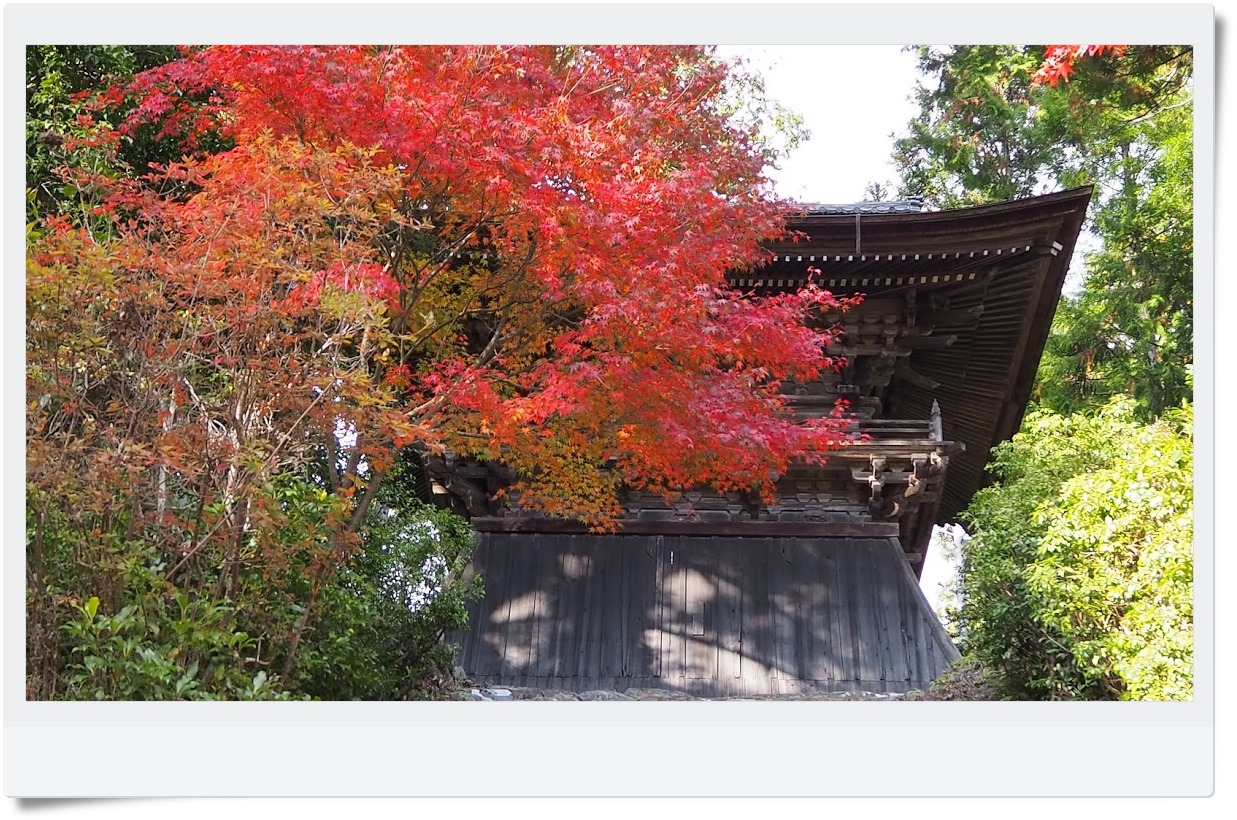

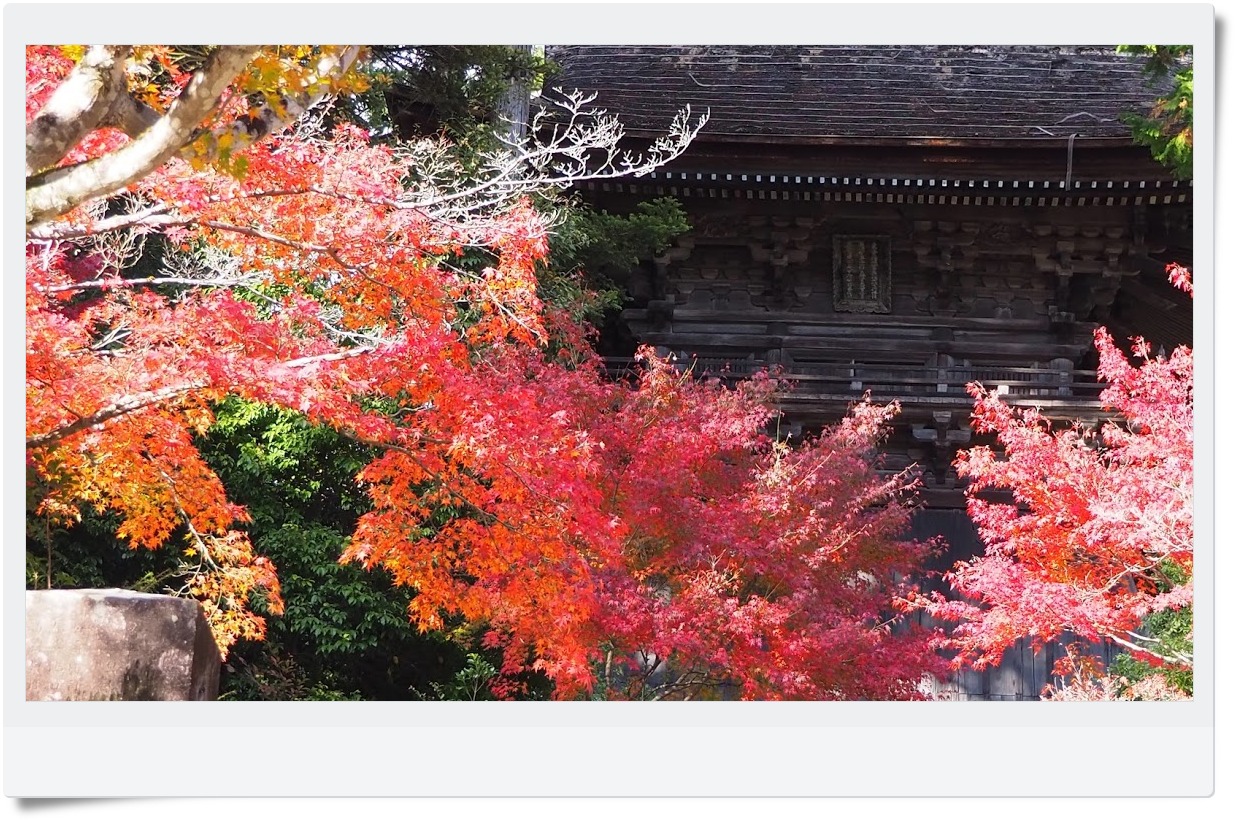

鐘楼

神護寺の釣り楼は日本三名鐘の一つとされ、楼上の梵鐘は、875年(貞観17年)に鋳造された国宝です。

橘広相による序詞(じょことば)

菅原是善(菅原道真の父)による銘文

藤原敏行揮毫による銘文が刻まれています。

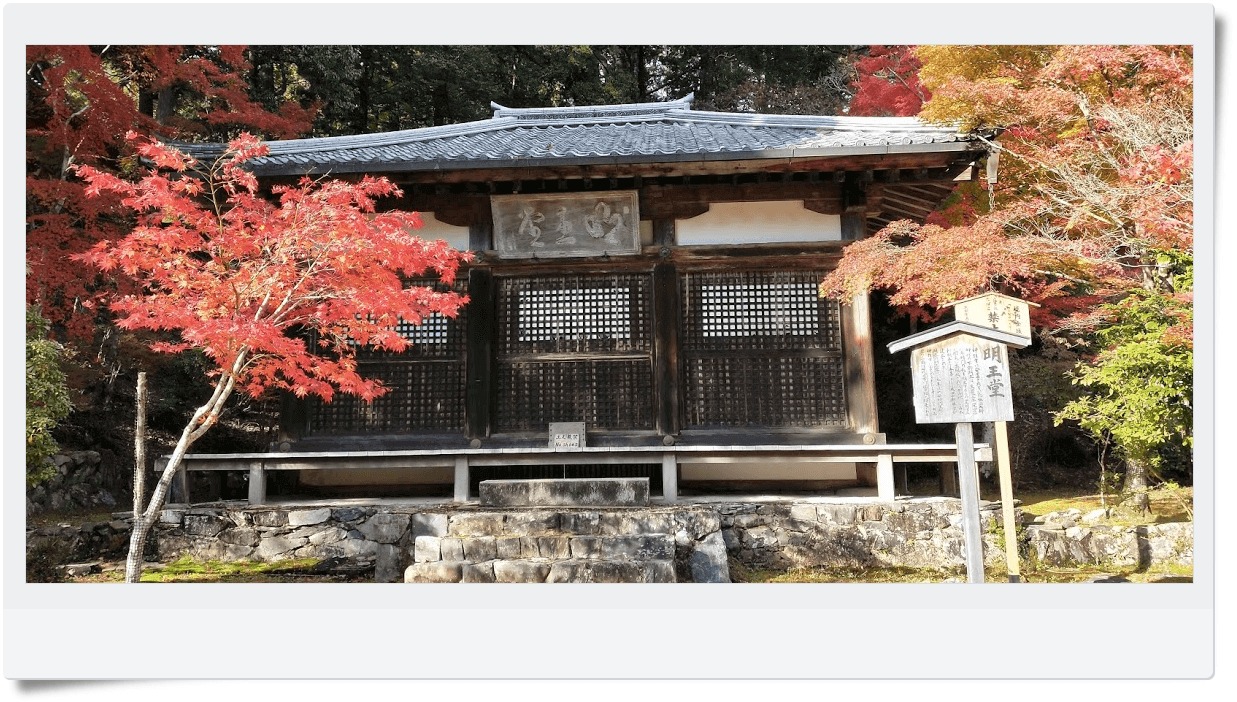

明王堂

かつて弘法大師御作の不動明王が神護寺に安置されていたそうです。

その後、天慶三年(940)に平将門の乱を鎮圧するため、寛朝僧正が関東に出開帳され、その地にこの不動明王をご本尊として成田山新勝寺が建立されました。

現在の明王堂のご本尊は平安時代後期に神護寺におさめられたとされています。

明王堂の扁額は七代目市川團十郎の揮毫です。

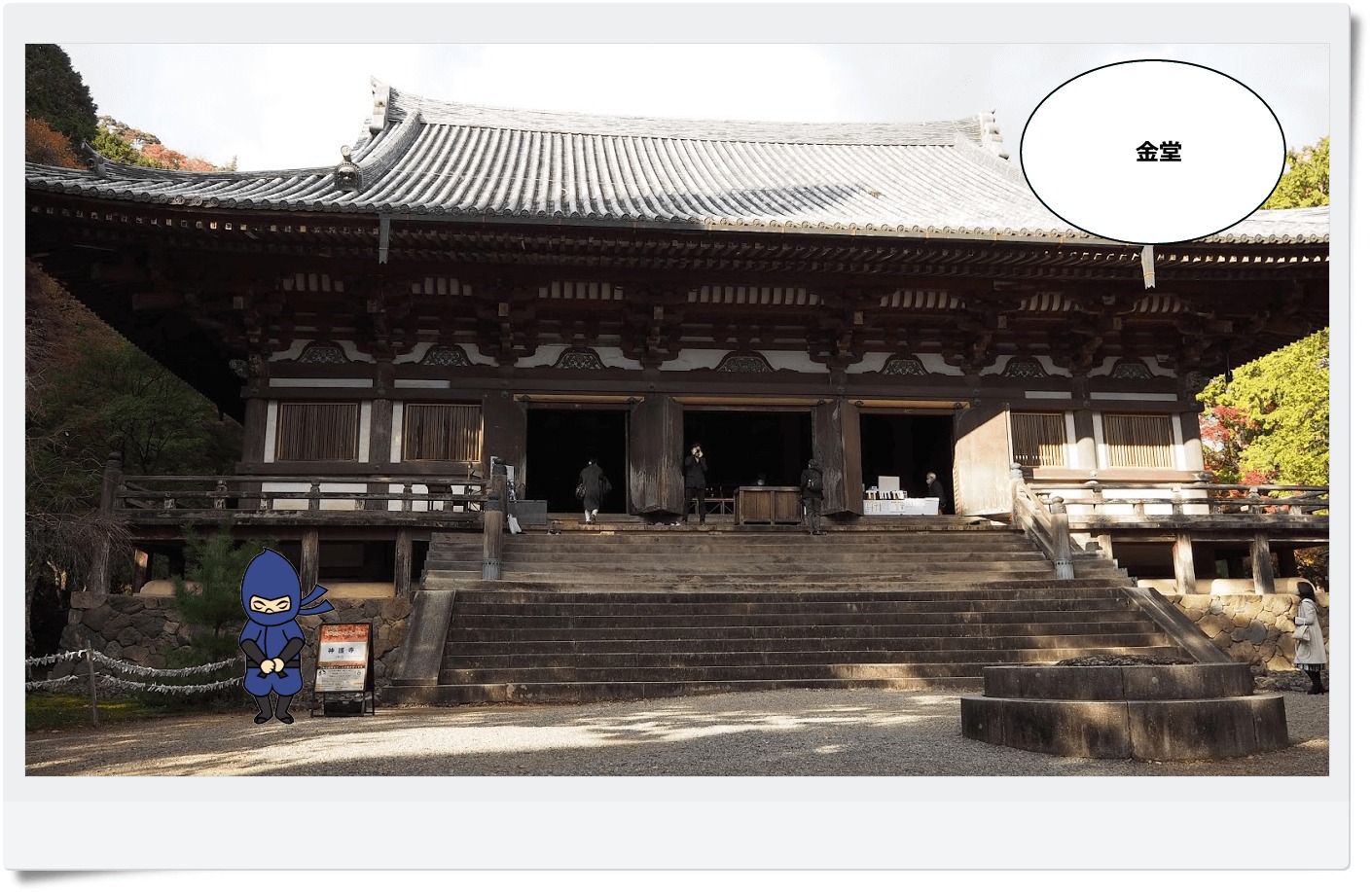

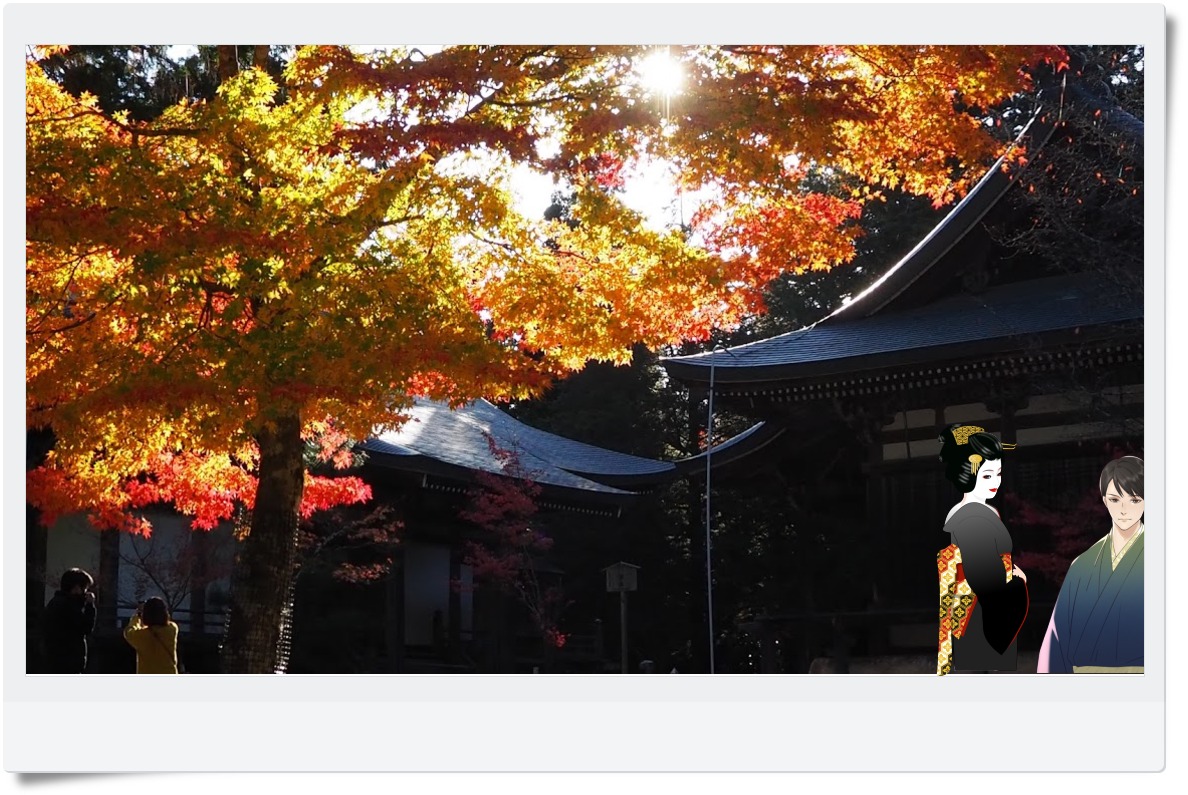

金堂

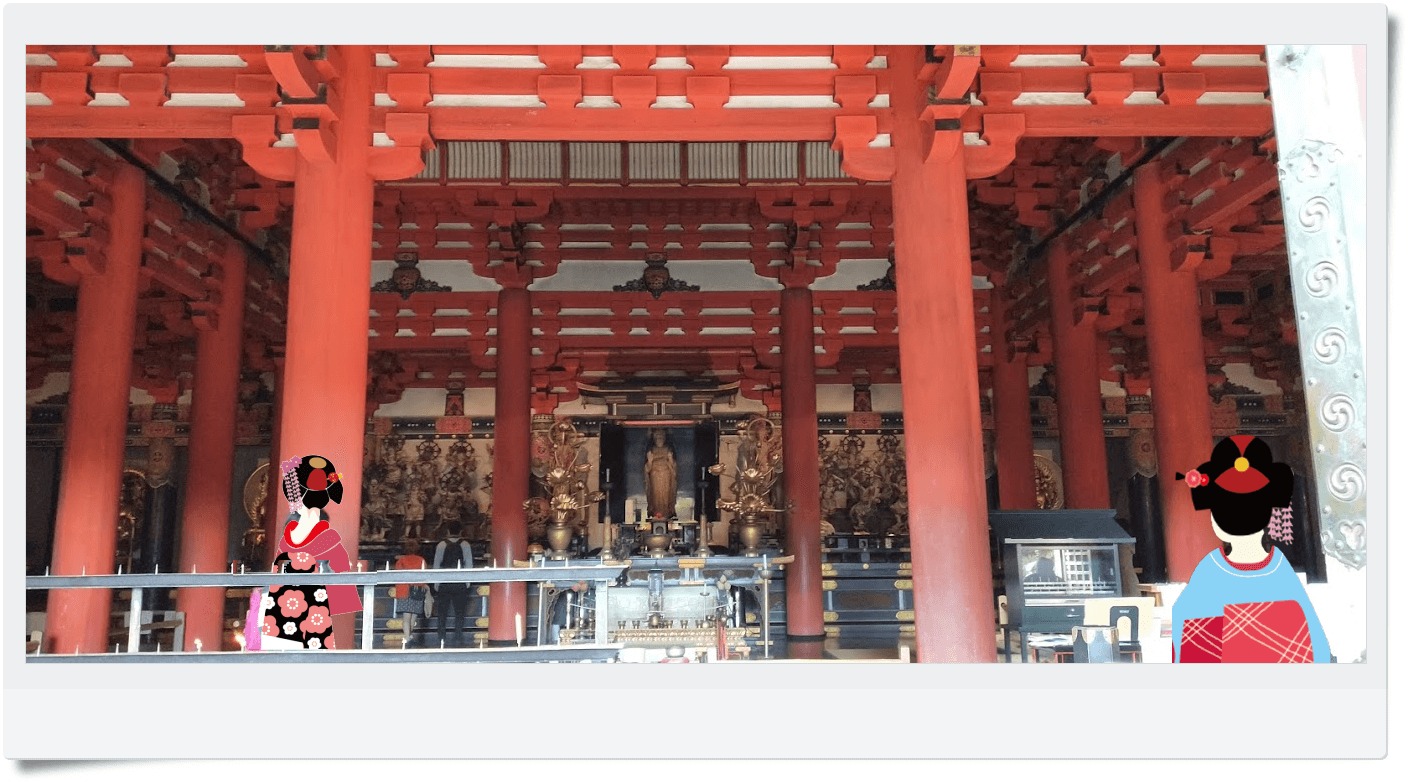

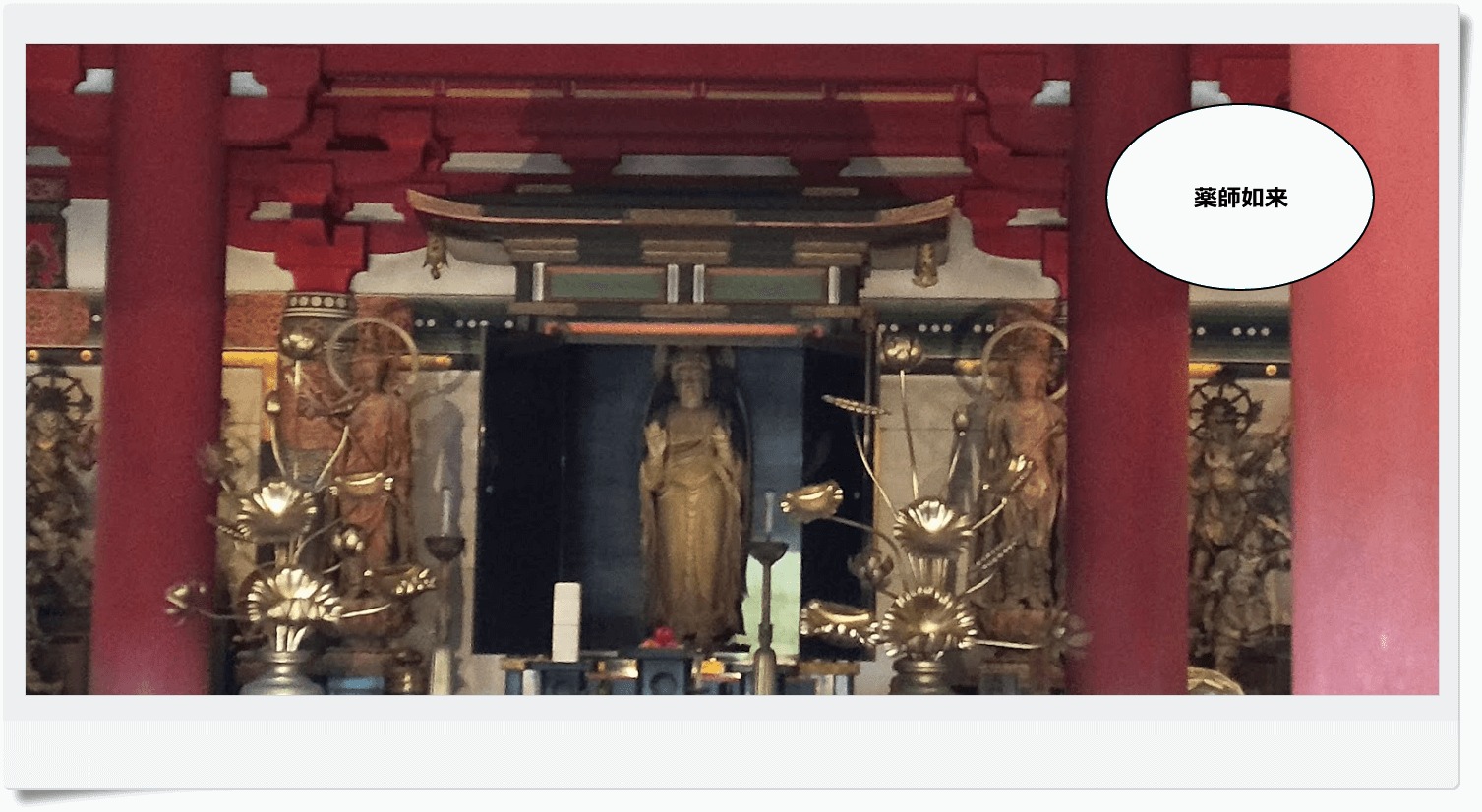

金堂には神護寺のご本尊・薬師如来像が安置されたはります。

国宝・薬師如来立像には2つの説がございます。

奈良~平安時代に和気清麻呂が宇佐八幡宮の神託を受けて建てた神願寺の本尊といわれる説。

もともと高雄山にあった高雄山寺草創期の本尊という説。

中心に薬師如来像、両脇に脇侍(きょうじ)の日光菩薩・月光菩薩像(ともに重文)を安置されてます。

そしてその左右に十二神将像各6体と四天王像各2体が並んだはります。

金堂から石段下を見下ろすと五大堂、毘沙門堂が見えます。

毘沙門堂

元和9年(1623年)の建築。

重要文化財である毘沙門天像が安置されています。

岐路

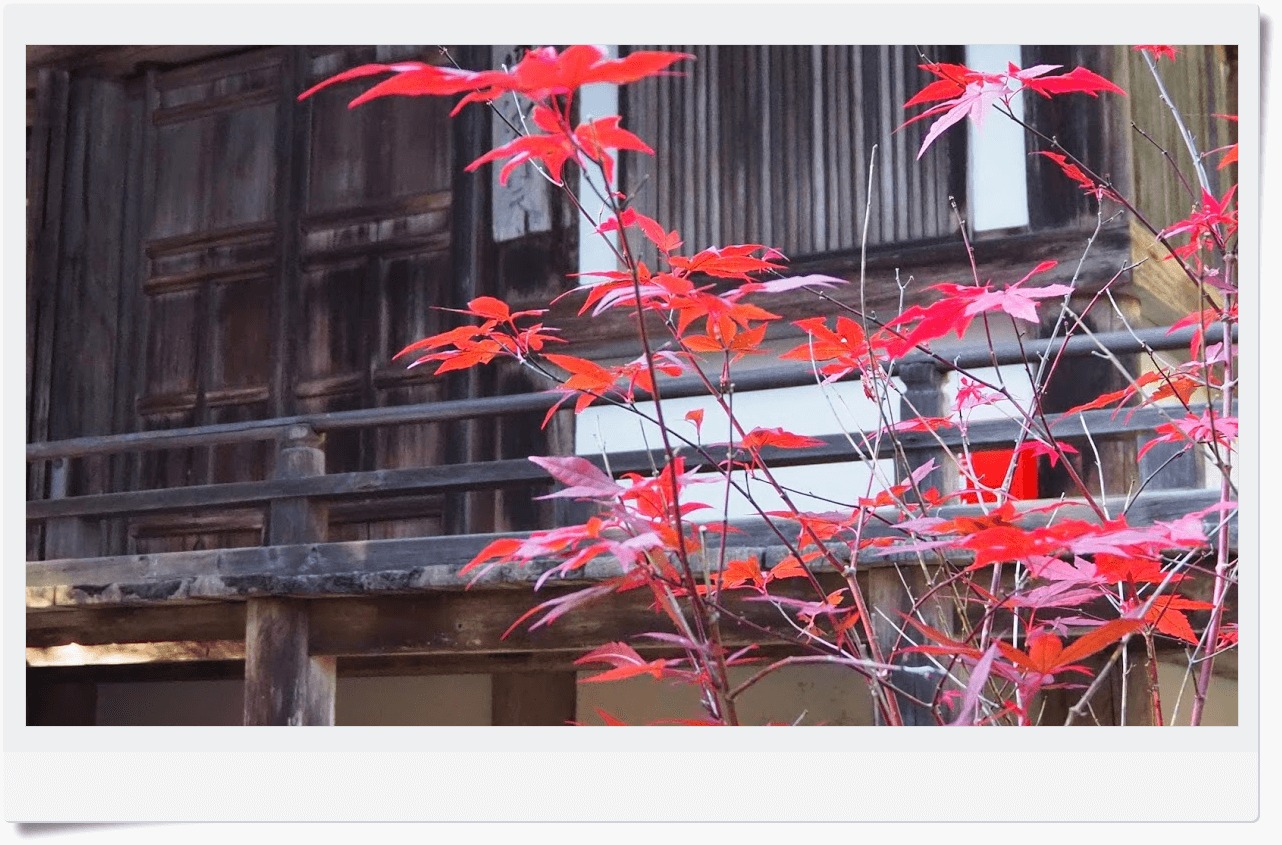

高雄・神護寺は三尾のお寺の中でも最も広く、そして紅葉も今が見ごろのタイミングで十分に楽しませていただきましたえ。

こと姉さんの行動が気になるんどすけどお日さんも傾いてきましたので、そろそろお暇しようと思います。

後記

いま正に旬である京都の紅葉を紹介したいと思って書き始めた三尾の紀行ですが、第二部の槙尾・西明寺から意外な方向へと発展しそうな気配になってまいりました。

今回で京都三尾を巡る旅は終わりですが、今後はこの【とっておきの京都】も京都ミステリーへと続いていくのかもしれません(笑)

そんな姑息な陰謀を胸に抱きつつも、今は見ごろの秋を楽しみながらまた紅葉の取材に出掛けたいと思います。

おおきに。よろしゅうおたの申します。

京都観光のホテルはAgodaかエクスペディアの地図検索が便利です。下記より予約できます。

この記事へのコメントはありません。